HOME > どうぶつ健康百科 > 2013年1月

「肥満細胞腫」はワンちゃんの皮膚にできる悪性の腫瘍です。

乳腺腫瘍を除いた皮膚の悪性腫瘍で、最も日常的に見られるのがこの肥満細胞腫です。また、ネコちゃんにも見られる事があります。

乳腺腫瘍を除いた皮膚の悪性腫瘍で、最も日常的に見られるのがこの肥満細胞腫です。また、ネコちゃんにも見られる事があります。

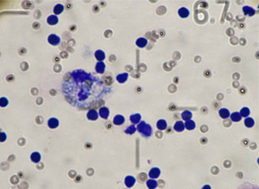

またこの肥満細胞はFNA(穿刺吸引細胞診)をする事で、簡単に顕微鏡検査で診断出来ます。

左の写真の様に、細胞質内に青~赤紫色の顆粒を含んだ細胞像が、この肥満細胞腫の特徴です。

因みに「肥満」と付いていますが、動物が太っている事とは関係なく、この細胞が大型である事から「肥満細胞(mast cell)」という名前が付きました。

肥満細胞腫はその外観からはなかなか診断出来ません。一般には皮下織に境界明瞭な数mm~数㎝のしこりを形成します。皮膚のどこにでも出来る可能性がありますが、四肢や体幹部に出来る事が多いと言われています。

肥満細胞腫はその外観からはなかなか診断出来ません。一般には皮下織に境界明瞭な数mm~数㎝のしこりを形成します。皮膚のどこにでも出来る可能性がありますが、四肢や体幹部に出来る事が多いと言われています。

また肥満細胞は炎症性の細胞なので、腫瘍周辺に痒みや発赤が出たり、嘔吐があったりする事もありますが、そのような症状が出ない事もあります。

そして肥満細胞腫は多臓器に転移する可能性もあります。

肥満細胞腫と診断された場合、他への転移がなければ、手術による摘出が第一選択となります。

肥満細胞腫と診断された場合、他への転移がなければ、手術による摘出が第一選択となります。

手術は、腫瘍周辺を3㎝以上マージンを取って摘出しなければならないので、例え3~4㎝のしこりであっても、大きく皮膚を切開する必要があります。

また腫瘍が指先など、十分なマージンを取っての摘出が困難な場所であった場合、断脚(足全体の切除)する事もあります。

また抗癌剤の投与や、放射線照射などをする事もあります。

ネコちゃんはワンちゃんと違って、呼吸が荒くなる事はほとんどありません。

興奮して激しく動いた後などは、呼吸が速くなる事はありますが、通常では胸の動きを注意してみていないと呼吸を確認出来ないでしょう。

ネコちゃんの呼吸が速かったり、荒かったり、苦しそうにしていたりした場合それは病気のサインかもしれません。特に開口呼吸や腹式呼吸など、ネコちゃんの呼吸がおかしい時は、すぐに動物病院に相談しましょう。

猫で上記の様な症状が出た場合、胸水が貯留している事があります。

「胸水」とは胸腔(胸部の肺や心臓など臓器以外の空間)内に水が溜まっている状態の事です。

その水が膿の場合は「膿胸」、血液の場合は「血胸」、乳び(リンパ液の一種)の場合は「乳び胸」と言います。今回はその乳び胸について説明します。

胸腔内には胸管と呼ばれる、脂肪を多く含んだリンパ液(乳び)が流れる管があります。

この胸管からそのリンパ液(乳び)が漏れ出す事が猫で時々あります。原因は外傷であったり、先天的なものもありますが、多くは原因不明の突発的なものです。

乳びが胸管から漏れ出すと、左のレントゲン写真の様に、胸部全体が白くなります。こうなると肺が十分に拡張する事が出来なくなり、息をするのが苦しくなります。

針を刺し、採取した「乳び」です。

針を刺し、採取した「乳び」です。

苺ミルクの様な液体です。

遠心分離すると乳白色の液体になります。この事からも貯留していた液体は脂肪に富んだ「乳び」である事が分かります。

沈渣を鏡顕すると、Mφや中皮細胞も見られますが、リンパ球主体の像が見られます。

「乳び」は脂肪を多く含んだリンパ液と言うのが、ここからも確認出来ます。

この乳び胸は治療する事が難しい病気です。

開胸し胸管の損傷部分を確認し、縫合する手術もありますが、かなり難しい手術です。

多くは針を刺して地道に抜くか、抜去用の管を設置し抜くしか方法がありません。

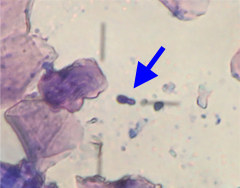

ワンちゃんの皮膚には「マラセチア」と言う、真菌(カビ)の一種が少数ですが常在しています(左写真の矢印)。

ワンちゃんの皮膚には「マラセチア」と言う、真菌(カビ)の一種が少数ですが常在しています(左写真の矢印)。

それが、夏の暑い時期や、シーズーなど皮膚に脂の多い子では、数が増加し皮膚炎や外耳炎を起こします。

マラセチアによる痒みや炎症は、耳道内や皮膚全体に見られます。皮膚では特に、腋や股や下腹部に発赤や脱毛、鱗屑(フケ)が見られる事が多いです。

マラセチアによる痒みや炎症は、耳道内や皮膚全体に見られます。皮膚では特に、腋や股や下腹部に発赤や脱毛、鱗屑(フケ)が見られる事が多いです。

またシーズーなど、皮膚に油分が多い犬種によく見られ、なかなか治らない事が多い病気です。

夏期の暑い日が続くと、皮膚にウジがわく事があります。ワンちゃん・ネコちゃんどちらにも可能性はありますが、特に歳をとって衰弱している外飼いのワンちゃんに多いと思います。

夏期の暑い日が続くと、皮膚にウジがわく事があります。ワンちゃん・ネコちゃんどちらにも可能性はありますが、特に歳をとって衰弱している外飼いのワンちゃんに多いと思います。

左の写真は背側腰部の広範囲にウジが寄生した、高齢雑種犬の症例です(剃毛しています)。飼い主様は毛によってウジの寄生に気付きませんでした。

ウジは皮膚にトンネルを作り寄生するので、皮膚の炎症と化膿が見られます。

このワンちゃんは、皮膚にしこりがあり元々化膿していたため、ハエがたかりウジが寄生したのだと思われます。

このワンちゃんは、皮膚にしこりがあり元々化膿していたため、ハエがたかりウジが寄生したのだと思われます。

この様に、腫瘍や外傷が化膿してウジがわく事が多いと思います。

治療はウジの物理的な摘出と、抗生剤の投与です。また衰弱している場合が多いので、輸液などをします。

また飼い主様に、屋内で飼われる様に指導し、再びハエが卵を産み付けない様な環境にする事が大切です。

犬の乳癌ではまれに、腫瘍とその周辺組織に激しい炎症を起こすものがあります。

犬の乳癌ではまれに、腫瘍とその周辺組織に激しい炎症を起こすものがあります。

この炎症性乳癌は犬の全乳腺腫瘍の内、約8%を占めると言われています。

炎症性乳癌は他の腫瘍と違い非常に厄介です。それは周辺組織に激しい炎症を起こすため、手術が出来ないからです。

外観から炎症性乳癌を疑えればよいのですが、通常の腫瘍として摘出手術をした後で、炎症性乳癌と判明した場合、激しい炎症のため癒合不全を起こし、悲惨な最期となってしまいます。

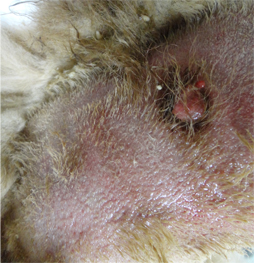

左の写真は炎症性乳癌のポインターです。乳腺部の腫瘍の化膿と周辺組織の炎症・発赤・疼痛が見られました。

発赤は後肢大腿部にまで及んでいます。

また、後肢全体の浮腫も起こしています。

犬の乳腺腫瘍は中高齢(7歳ごろ~)のワンちゃんでよく見られます。

犬の乳腺腫瘍は中高齢(7歳ごろ~)のワンちゃんでよく見られます。

若いころ(2回目の発情出血まで)に避妊手術をしていない女の子に発生しやすいと言われています。

乳腺腫瘍の大きさはさまざまで、皮膚の中に米粒を埋め込んだように小さいものから、手拳大のものまであります。

犬の乳腺腫瘍は、良性のものもあれば「乳癌」の様に悪性のものもありますが、悪性である可能性は50%と言われています。小さな腫瘍であれば様子を見てもいいのですが、大きさが1㎝を超えるものはやはり摘出した方が良いでしょう。

犬の乳房は通常左右5対ずつあるのですが、小さな腫瘍が1個であれば部分切除しますが、腫瘍が複数あったり、大きなものであれば片方の乳腺を全て摘出する事もあります。その場合、胸~腹部にかけて大きく切除する事になります。

悪性の乳腺腫瘍はその腫瘍細胞が、リンパ管を通り様々な臓器(特に肺)に転移する事があります。

早期に発見し、摘出手術をする事が大切です。

もし胸~腹部の皮下にしこりを見つけたのなら、一度動物病院に相談してみて下さい。

毛包虫症(アカラス症)は、毛包虫(ニキビダニ)によって起こる犬の皮膚病の事です。

毛包虫症(アカラス症)は、毛包虫(ニキビダニ)によって起こる犬の皮膚病の事です。

毛包虫は毛穴に寄生するダニの仲間です。実は多くのワンちゃんの毛穴には常在していると言われていますが、通常だと皮膚病になる事はありません。

それが、あるきっかけ(免疫の異常や、他の皮膚病など)で皮膚に脱毛、発赤などを呈します。通常「毛包虫症」単独では痒みは出ないと言われています。

余談ですがこの毛包虫は、種特異性が非常に強く、犬には犬の毛包虫が、牛には牛の毛包虫が、人間には人間の毛包虫がそれぞれ存在しています。

それぞれの動物に固有の「毛包虫」があり、他の動物種へは感染しません。

それぞれの動物に固有の「毛包虫」があり、他の動物種へは感染しません。

そしてほとんどの毛包虫は無害なのですが、ワンちゃんにのみこの様な皮膚病が発症するそうです。

治療は駆虫薬を使います。しかしこの毛包虫症はなかなか治療するのが難しい皮膚病です。通常のワンちゃんに常在しているが故に、駆虫するのが難しいのだと思います。

また毛包虫は他のワンちゃんに感染しません。

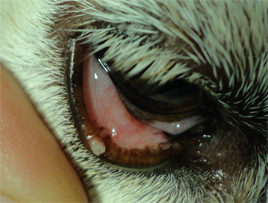

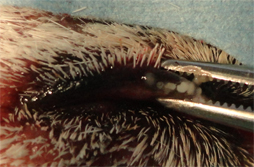

※写真は眼瞼部に毛包虫症の脱毛を呈しているL・レトリーバー

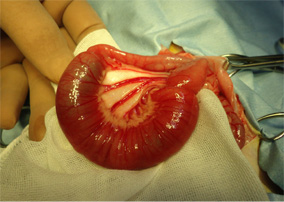

「腸重積」は左の写真の様に、腸管の中に腸管が入り込んでしまう事で起きます。

「腸重積」は左の写真の様に、腸管の中に腸管が入り込んでしまう事で起きます。

ワンちゃん・ネコちゃんのどちらでも起きる可能性がありますが、若齢であったり、ウイルス性などの腸炎を患っている時に併発して起きる事が多い傾向にあります。

因みに左の写真は、4ヶ月齢の子猫の症例です。

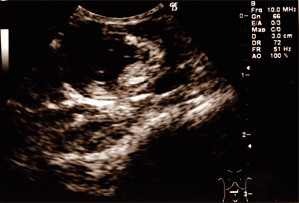

腸重積の特徴は、腹部触診で重積した部分が、「ソーセージ状」に硬結し、またエコー検査にて「ドーナツ状」の陰影が確認される事です。

腸重積の特徴は、腹部触診で重積した部分が、「ソーセージ状」に硬結し、またエコー検査にて「ドーナツ状」の陰影が確認される事です。

この様な特徴的な症状なため、学生の教科書でもよく取り上げられますが、実際の臨床の現場では滅多に見られない様に思います。

腸重積を起こした場合、腸閉塞の状態になります。

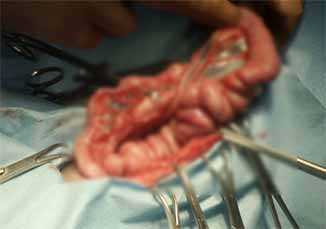

手術にて重積部分の整復をしなければなりません。すんなり元に戻れば良いのですが、腸同士が癒着している場合があります(左写真の鉗子の先が、癒着し穿孔した部分。また組織も壊死している)。

そうなると、腸管を切除する必要があったり、腹膜炎を起こしてより重篤になってしまったりします。

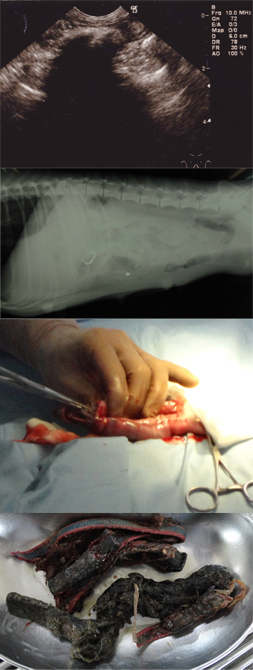

異物による腸閉塞の中で厄介なものに、「ひも状異物」と言うものがあります。

ミシン糸など細くて長いひも状のものを飲み込んだ場合、そのまままとまって便に交じって排泄されれば問題ないのですが、糸の端が腸管に引っかかり、腸がアコーディオン状に手繰り寄せられてしまう事があります。

この様になってしまうと、単純な腸閉塞ではなく、腸管が裂けて腹膜炎を起こしてしまう事があります。

左のレントゲン写真は、慢性の嘔吐があるとの事で来院した、5歳のT・プードルです。

バリウム投与24時間後のレントゲン写真です。24時間経ったにも関わらず、胃内の食渣の滞留と、アコーディオン状の小腸が造影されています。タオル的なものを飲み込んだ場合、タオル生地はバリウム液を吸収して、いつまでも造影が残ります。

同じ症例の手術中の写真です。

小腸が糸によってアコーディオン状に手繰り寄せられているのが分かります。胃内にもタオルがあり、同時に取り出しました。

結局詰まっていたのは細く裂けたタオルでした。タオルは細くひも状に裂けるので、この様な症例が起きる事があります。

結局詰まっていたのは細く裂けたタオルでした。タオルは細くひも状に裂けるので、この様な症例が起きる事があります。

タオルをかんで裂いてしまうワンちゃん・ネコちゃんを飼われている飼い主様は、この様な事故が起こらないよう注意しておく必要があります。

ワンちゃん・ネコちゃんも様々な異物を食べてしまう事で、腸閉塞を起こす事があります。

腸閉塞の主な症状としては

・慢性の嘔吐 ・下痢

・食欲不振

などがあります。

上の写真は、靴ひもを食べてしまったネコの症例です。

慢性の嘔吐があるとの事で来院して来ました。バリウム造影した所、胃内の食物の滞留と、十二指腸部分に人工物の様なものがある事が分かりました(矢印)。

内視鏡で見た所、靴ひもでした。この症例は手術する事なく、内視鏡で取り除く事が出来ました。

左の写真は、慢性の嘔吐があるとの事で来院した犬の症例です。

腹部の触診で、中腹部に硬く細長い構造物が触れました。

エコー検査では、小腸内に強いシャドーを引く異物が確認されました。写真の様に強いシャドーを引くという事は、食べ物以外の何か硬いものを意味します。

腹部レントゲン検査では中腹部に、金属片の様な異物が写っていました。

手術にて取り出した所、首輪が2本出て来ました。

左の写真は、慢性の軟便があるとの事で来院した若齢の犬の症例です。

子犬でよくある下痢と最初思っていましたが、腹部触診にて中腹部に硬い構造物が触れました。

エコー検査にて、こちらも強いシャドーを引く異物が確認されました。そして腸管の前後に液体の貯留も見られました。

この症例は一晩入院させて様子を見た所、翌日便と一緒に靴下が出て来ました。

異物場合、完全閉塞でなければ消化管内を移動して、便と一緒に排出される事もあります。手術適応かどうかの判断が大切になって来ます。

またこの様な異物を食べてしまう事故を、飼い主様が普段から気を付けて管理し、防がなければなりません。ワンちゃん・ネコちゃんの生活環境をよく観察して、この様な事故がない様に勤めて下さい。

「麦粒腫」は眼瞼(マブタのふち)にある皮脂腺で、マイボーム腺と呼ばれる分泌腺の化膿や炎症によって、腫脹する病気です。

「麦粒腫」は眼瞼(マブタのふち)にある皮脂腺で、マイボーム腺と呼ばれる分泌腺の化膿や炎症によって、腫脹する病気です。

麦粒腫の外観はイボ状であったり、全体が境界不明瞭に腫脹したりと、様々です。

左の写真は同一の犬の麦粒腫の症例です。下眼瞼にφ1㎜程のイボ状の小さな腫瘤が出来ています。さらにその腫瘤の開口部のマイボーム腺が化膿によって腫脹しています。

左の写真は同一の犬の麦粒腫の症例です。下眼瞼にφ1㎜程のイボ状の小さな腫瘤が出来ています。さらにその腫瘤の開口部のマイボーム腺が化膿によって腫脹しています。

麦粒腫が出来やすいワンちゃんは、マブタをピンセットで絞ると、マイボーム腺から蓄積している白い皮脂が出て来る事があります。

麦粒腫の治療は針やメスなどで、化膿しているマイボーム腺を切開し、排膿します。また同時に上の写真の様に、他のマイボーム腺もピンセットで溜まっている皮脂を排出させます。

麦粒腫の治療は針やメスなどで、化膿しているマイボーム腺を切開し、排膿します。また同時に上の写真の様に、他のマイボーム腺もピンセットで溜まっている皮脂を排出させます。

ただし、一度手術で治療しても再発する事の多い病気です。

「マイボーム腺腫」は眼瞼(マブタのふち)に出来る良性の腫瘍で、脂腺である「マイボーム腺」にできます。

「マイボーム腺腫」は眼瞼(マブタのふち)に出来る良性の腫瘍で、脂腺である「マイボーム腺」にできます。

この腫瘍はイボ状の外観で、ワンちゃんのマブタに時々見られます。

ワンちゃんのマブタに出来るイボで、もう一つよく見られるものに「麦粒腫」と言うものがありますが、こちらはマイボーム腺など眼瞼の皮脂腺の化膿によって出来ます。

※「麦粒腫」については別の項をご覧下さい。

マイボーム腺腫は良性の腫瘍ですが、眼球に接触すると慢性の結膜炎などを起こします。

また極端に大きくなると、手術による摘出が困難になる事があります。イボが小さい内に手術によって切除する事が望ましいです。

また極端に大きくなると、手術による摘出が困難になる事があります。イボが小さい内に手術によって切除する事が望ましいです。

左の写真は犬のマイボーム腺腫の切除を行った、同一の症例の写真です。

マイボーム腺腫は腫瘍の根元から取る必要があるので、マブタの皮膚ごと切除します(クサビ状に)。そして縫合糸をクロス状にして、1~2糸で縫合します。

大きなイボですと、縫合するのが大変だったり、術後目の大きさが変わってしまったりします。

マブタのイボを発見した場合早めに動物病院を受診しましょう。

歯槽膿漏は歯石などの蓄積によって、歯根や歯肉周辺が膿んだり、充血したりする病気です。

人間では、歯槽膿漏=歯周病として軽い歯茎の充血もそれに含んでいますが、我々獣医師が「歯槽膿漏」と言うと、かなり重度のもをイメージします。

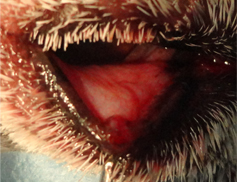

左の写真は、重度の歯石の蓄積と歯槽膿漏を起こした犬(ヨークシャー・テリア)の症例です。歯石はワンちゃん、ネコちゃん共に溜まりますが、これ程重度になるのはどちらかと言うとワンちゃんに多いと思います。

左の写真は上と同一の症例ですが、これ程重度になると、歯根部が化膿して骨や周辺組織を溶かし、瘻管を形成して眼の下に排膿する事があります(矢印)。

またこの様な場合、歯石の除去や抜歯が必要になるのですが、動物の場合全身麻酔をかけて処置する事になります。

当然、高齢になるほど麻酔に対する危険性が出てきます。

歯は普段からのケアが大切になります。歯磨きや、ガムなどで歯石の予防をし、動物病院で定期的なチェックをしましょう。

それでも歯石が出来る子は、全身麻酔をかけて歯石の除去をした方が良いでしょう。

- 最新記事

-

- 2016.12.09

●卵巣甲状腺腫が疑われた犬の1例 Suspected struma ovarii in a dog - 2014.11.17

●猫消化管好酸球性硬化性線維増殖症 Feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia (FGESF) - 2013.03.02

●犬の扁平上皮ガン - 2013.01.21

●犬の肥満細胞腫 - 2013.01.16

●猫の呼吸が苦しそう~乳び胸~ - 2013.01.15

●犬のマラセチア性皮膚炎 - 2013.01.13

●ハエ・ウジ症 - 2013.01.12

●犬の炎症性乳癌 - 2013.01.11

●犬の乳腺腫瘍 - 2013.01.10

●毛包虫症(アカラス症)

- 2016.12.09

- カテゴリ別記事一覧

- 月別記事一覧