HOME > どうぶつ健康百科 > 2012年12月

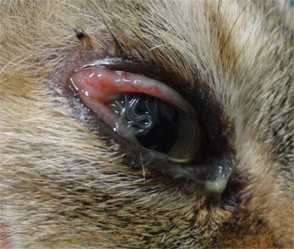

「東洋眼虫」はメマトイ(ハエの一種)が動物の涙液を吸う時に、眼に感染する寄生虫で、成虫は体調5㎜程の細い糸状です。

「東洋眼虫」はメマトイ(ハエの一種)が動物の涙液を吸う時に、眼に感染する寄生虫で、成虫は体調5㎜程の細い糸状です。

犬・猫どちらでも見られますが(もちろん人間にも寄生します)、特に野山で生活している子でよく見られます。逆に都心部ではほとんど見られません。

私がかつて勤務していた動物病院は田舎にあったので、年に何件かは見る機会がありました。

症状は、慢性的な結膜炎と目ヤニです。

この東洋眼虫はマブタの裏や、結膜や瞬膜の間に潜んでいます。大量に寄生していれば虫体の発見は簡単なのですが、1~2匹しかいない場合は見落としてしまう可能性もあります。

しかも1~2匹程度であれば、軽度の結膜炎や目ヤニしか出ないので、軽い目薬を処方して終りにしてしまう場合もあります。

野山で生活しているワンちゃん・ネコちゃん、または山へよく出かける子で、慢性的な結膜炎を起こしていれば、一度は「東洋眼虫」を疑ってみても良いかも知れません。

因みにこの東洋眼虫は、ピンセットで一匹一匹、ピンセットを使って目から虫を摘出して治療します。

また野山などの環境に依存して発生するので、住む環境が変わらなければ何度も感染します。

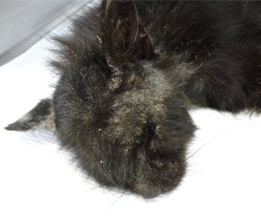

疥癬(ヒゼンダニ)は皮膚の深部にトンネルを作り生息する、体調0.1~0.2mmと顕微鏡でしか見られない非常に小さなダニです。

疥癬(ヒゼンダニ)は皮膚の深部にトンネルを作り生息する、体調0.1~0.2mmと顕微鏡でしか見られない非常に小さなダニです。

症状は皮膚の激しい痒み、脱毛、細かい鱗屑(フケ)、点状~粟粒状の痂皮(カサブタ)や出血です。

全身の皮膚に見られますが、特に顔面や首周りや前足によく見られます。

ワンちゃん、ネコちゃんのどちらにもよく見られますが、特に外飼いやノラのネコちゃんによく見られます。

また野生のタヌキから猟犬に感染する事もあります。

人間にもヒトヒゼンダニがありますが、犬や猫のヒゼンダニは人には感染しません。ダニが一時的に人間の皮膚に付き、発赤が見られる事はありますが、人の皮膚には寄生できないので症状は軽く、一時的なものです。

症状が重度なものはなかなか治らない事もありますが、皮膚に付けるスポットタイプの薬で疥癬の駆除と予防が出来ます。

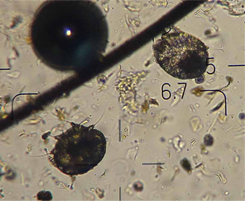

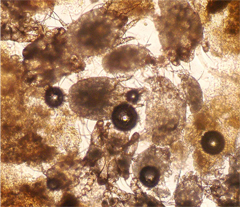

耳ダニ(ミミヒゼンダニ)はワンちゃんやネコちゃんの耳道に寄生する、体長0.1~0.2mmと顕微鏡でないと見られない非常に小さなダニです。

症状は耳の強烈な痒みと炎症、そして黒~チョコレート色のややポロポロとした耳垢が大量に排出されます。

外飼いやノラのネコちゃんによく見られますが、ワンちゃんにも時々見られます。耳ダニは他の動物に感染するため、多頭飼いをされている所に集団感染する事もあります。

皮膚に付ける、スポットタイプの薬があり、これで駆除と予防が出来ます。

膀胱内に尿結石が出来る事を、「膀胱結石」と言います。

ワンちゃん・ネコちゃん共に、結石が出来る事はよくありますが、特に大きな結石はワンちゃんでよく見られます。また結石が腎臓内に出来れば「腎結石」、尿道に出来れば「尿道結石」と呼びます。

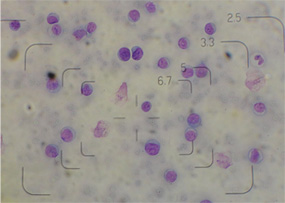

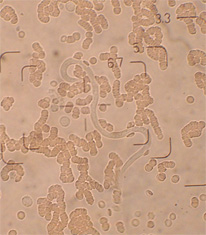

ワンちゃん・ネコちゃんで一番よくみられる尿結石は「ストラバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)」で、顕微鏡で見ると左の写真の様な、「棺桶状」の結晶をしています。

ストラバイト結石の次によく見られるのが、左の写真の「シュウ酸カルシウム」で、これは顕微鏡で見ると様々な形で見られますが、写真の様に正方形状で見られる事もあります。

ストラバイト、シュウ酸カルシウム以外の尿結石もありますが、犬・ネコの場合多くはこの2種類がほとんどです。

これらの結晶は普段の食餌の影響が強く、また結晶の出来やすい犬種もいます。

そして尿結石が出来ると、尿道や膀胱の粘膜が傷付けられ血尿が出たり、最近の感染により膀胱炎になったりします。また結石が尿道に詰まり尿閉(尿が出なくなる)を起こす事もあります。

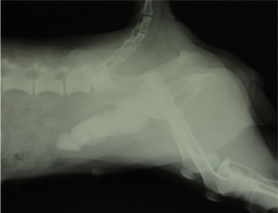

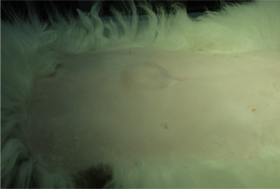

左の写真はM・ダックスフントの膀胱結石のレントゲン写真です。下腹部に大きな結石が白く写っています。

左の写真はM・ダックスフントの膀胱結石のレントゲン写真です。下腹部に大きな結石が白く写っています。

小さな膀胱結石の場合、症状が出ない事もあり、レントゲン撮影やエコー検査で偶然発見される事もあります。

尿結石がストラバイトですと療法食で溶ける可能性もありますが、シュウ酸カルシウムであったり、左のレントゲン写真の様にあまりに大きな結石であった場合は、手術によって物理的に取り除かなくてはなりません。

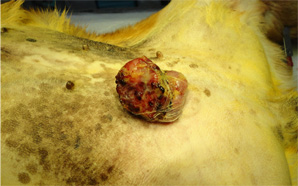

上のレントゲン写真のM・ダックスフントを手術し、摘出した膀胱結石です。

上のレントゲン写真のM・ダックスフントを手術し、摘出した膀胱結石です。

これはストラバイトの結石でした。ストラバイトの場合、左の写真の様に表面が滑らかな結石が出来る場合が多いです。

これほど大きな結石だと腹部の触診でも分かります。

こちらはシュウ酸カルシウムの結石です。表面がギザギザな形状をする事が多いです。またこのような形のため、粘膜を傷付けやすく血尿や、膀胱炎を起こしやすい傾向にあります。

こちらはシュウ酸カルシウムの結石です。表面がギザギザな形状をする事が多いです。またこのような形のため、粘膜を傷付けやすく血尿や、膀胱炎を起こしやすい傾向にあります。

また膀胱結石は、複数の種類の結晶が入り混じって出来る場合もあります。

尿結石は、普段の食餌管理によって発生を抑える事が出来ます。また結石が出来たとしても、結石の種類によっては療法食によって溶かす事も出来ます。

例え結石が出来ていなかったとしても、尿検査で結晶が出ていたり、血尿が出やすいワンちゃん・ネコちゃんは結石の出来にくい療法食に切り替えた方が良いかも知れません。

一度動物病院にご相談ください。

子宮蓄膿症は子宮内に膿汁が溜まる病気で、ブドウ球菌や大腸菌などの雑菌が膣から侵入する事で、発症します。特に中・高齢の避妊手術を受けていない女の子のワンちゃんに多く見られますが、ネコちゃんでも時々見られます。

症状は、

・元気、食欲の低下 ・発熱

・嘔吐、下痢 ・外陰部からの膿汁や血液の排出

・多飲多尿

などが見られます。

外陰部からの排膿を発見して来院される飼い主様も多いですが(下痢と思われる方もいます)、排膿が見られない事もよくあります。どちらかと言うと、外陰部からの排膿がない方が重篤になりやすいですが。

根本的な治療方法は、手術によって卵巣・子宮を摘出する事です。

左の写真は犬の摘出した子宮です。通常の犬の子宮は小指くらいの太さですが、蓄膿により特に右側の子宮が拡大しています。

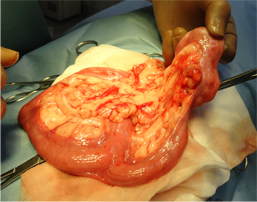

子宮破裂し、膿汁が腹腔内に漏れ出して、重度の腹膜炎を起こした症例です。

手で保持している所が裂けた子宮部分です。子宮間膜の脂肪や子宮が黄味がかった色になっていて、重度の腹膜炎である事が分かります。

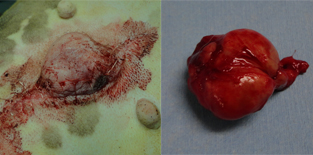

猫でも犬ほどではありませんが、子宮蓄膿症が見られます。左の写真は、重度の蓄膿で子宮が拡大し、腹部の膨満が見られた症例です。

子宮蓄膿症などの子宮疾患では、若いころの避妊手術が何よりの予防となります。

特に子宮蓄膿症は高齢のワンちゃんでよく見られる病気です。

避妊手術をきちんと行い、子宮疾患を予防しましょう。

精巣炎は高齢で未去勢のワンちゃんに時々見られる病気です。睾丸・陰嚢が腫れたり、痛みを伴ったりする事で、飼い主様が発見し退院される事が多いと思います。

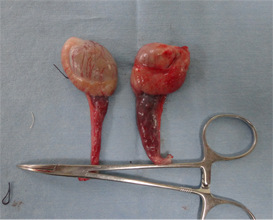

左の写真も高齢犬で、右側の睾丸が野球ボール大に肥大し、痛みを伴っていました。

抗生剤の投与により腫れと痛みは収まりましたが、指でつまんでいる部分の精巣上体に、腫脹と硬結感が残っています。

再発の可能性もあるため、去勢手術にて睾丸摘出を行いました。

手術により両側の睾丸を摘出しました。左側が正常な睾丸で、右側が疾患部の睾丸です。

精巣上体の腫脹と充血、精巣動静脈も腫脹している事が分かります。

患部の右側睾丸は陰嚢皮下織との癒着が激しく、皮下識に炎症・化膿も見られたため、同時に陰嚢皮膚も切除しました。

この症例は特に問題なく手術も終わりましたが、高齢すぎて手術が出来ない場合もあるため、若い内の去勢手術が何よりの予防となります。

「ヘルニア」とは中の物質が外に飛び出す事を言います。臍(ヘソ)周辺の腹筋が薄くなっていたり、穴が開いていたりする事によって、腹腔内の脂肪や臓器が飛び出す事を「臍ヘルニア」と呼びます。またこれが、鼠径部(太ももの付け根)で起これば、「鼠径ヘルニア」と呼びます。

「ヘルニア」とは中の物質が外に飛び出す事を言います。臍(ヘソ)周辺の腹筋が薄くなっていたり、穴が開いていたりする事によって、腹腔内の脂肪や臓器が飛び出す事を「臍ヘルニア」と呼びます。またこれが、鼠径部(太ももの付け根)で起これば、「鼠径ヘルニア」と呼びます。

犬でよく見られ、大部分が幼犬のころからヘソ周辺の皮膚がプクッと出ていて、健康診断やワクチン接種の時に指摘されます。

多くは無症状で経過して行きますが、時々ヘルニア輪(ヘルニアの穴)が狭窄を起こし、ヘルニア嚢内の脂肪組織などが壊死してしまう事があります。

そのため、臍ヘルニアや鼠径ヘルニアがあるワンちゃんは、避妊・去勢手術の際に一緒に手術してしまう事が一般的です。

ヘルニア周辺の皮膚を切開し、ヘルニア嚢内の組織を取り除くか腹腔内に戻し、腹筋を縫合して皮膚を縫合します。

ヘルニア周辺の皮膚を切開し、ヘルニア嚢内の組織を取り除くか腹腔内に戻し、腹筋を縫合して皮膚を縫合します。

また、ヘルニア嚢内はほとんどが脂肪組織なのですが、ヘルニア輪が大きい場合は腸などの臓器がヘルニア嚢に入り込み、ここで狭窄が起きると腸閉塞や臓器が壊死し、死亡する事もあります。

無症状な内に手術する事をお勧めします。

また、犬で一般的と言いましたが、猫でも時々見られます。

ネコちゃんでも同様に悪化する事がありますので、避妊・去勢手術と同時に手術しておきましょう。

生後6ヶ月齢が経過し、ワクチンも2~3回接種したネコちゃんには、避妊・去勢手術をされることをお勧めしています。

生まれて間もないネコちゃんに、手術を受けさせるという事に不安を感じる飼い主様も多いと思います。

避妊・去勢手術のメリット、デメリットとしては次の事が挙げられます。

メリット

・飼いやすくなります。

ネコちゃんの発情期に見せる行動や、攻撃性が減少します。この手術の効果はワンちゃんに対して行った時よりも、多く見られます。

また男の子によく見られる、「スプレー行動」と言った臭い付けも減少します。

これらは、より若い時期に避妊・去勢手術を行ったネコちゃんの方が、より効果的に表れます。

・子宮の病気や乳腺腫瘍にかかりにくくなります。

これについては後述。

・望まない妊娠がなくなります。

ネコちゃんは私たち人間やワンちゃんと違って、「交尾排卵」と言って、交尾した刺激で排卵し妊娠します。つまり交尾すると妊娠する可能性が非常に高くなります。

特に少しでも外に出るネコちゃんや、去勢手術をしていない男の子と同居しているネコちゃんは、必ず避妊手術をしましょう。

・病気にかかりにくくなります。

例えば猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)は、ほぼ100%咬み傷によって感染します。ネコちゃんは交尾の際、咬んだりしますが、避妊・去勢手術をする事でこう言った伝染病を予防する事が出来ます。

また攻撃性が収まるため、ケンカ傷自体も減ります。

デメリット

・手術自体の危険性

確かにわずかにありますが、手術の危険性はほとんどありません。

・太りやすい体質になります。

男性ホルモンや女性ホルモンは、脂肪を燃焼させ筋肉を作る働きもしているため、これらのホルモンがなくなる事で、太りやすい体質になります。

当院では避妊・去勢手術を受けたネコちゃん用のフードをご案内していて、手術後の体重管理のサポートをしております。

猫の子宮蓄膿症

子宮内に大量の膿が溜まり、腹囲膨満が見られる。ワンちゃんほど一般的な病気ではありませんが、ネコちゃんでも時々見られます。

猫の乳腺腫瘍

猫の乳腺腫瘍

ネコちゃんの乳腺腫瘍はほぼ100%悪性と言われています。切除しても別の乳腺から発生したり、急激に大きくなり自壊したりもします。

乳腺腫瘍を予防するには避妊手術が効果的で、初回発情前に避妊手術をすれば、ほぼ100%予防出来ると言われています。また初回と2回目の発情の間で行っても予防の効果はありますが、2回目の発情以降では乳腺腫瘍の発生を抑える効果はあまりありません。

ネコちゃんの健康を守るためにも、ぜひ避妊・去勢手術をしましょう。

人間の子供にもワクチン接種がある様に、ネコちゃんにも伝染病予防のためにワクチンを接種した方が良いでしょう。

人間の子供にもワクチン接種がある様に、ネコちゃんにも伝染病予防のためにワクチンを接種した方が良いでしょう。

ネコちゃんの場合、生後2ヶ月から接種可能で、1歳までに2~3回、その後1年に1回ずつ接種して行くと良いと言われています。

ネコちゃんの伝染病の内、ワクチンで予防出来るものは

・猫ウイルス性鼻気管炎

一般に「ネコ風邪」と言われています。クシャミやせきなどの呼吸器症状や、結膜炎や口内炎など粘膜の炎症が見られます。

・猫カリシウイルス感染症

猫ウイルス性鼻気管炎と同じ様な症状が見られます。また結膜炎や口内炎も見られます。

・猫汎白血球減少症

主な症状は下痢や嘔吐で、消化器症状が見られます。

・猫白血病

白血球の異常な増加や減少、貧血、血小板の減少などにより様々な全身症状が見られます。

感染しても無症状であったり、自然治癒する事がほとんどですが、数年後発症し重度な場合志望する事もよくあります。

・猫クラミジア感染症

粘調性の目ヤニや結膜炎、クシャミや鼻水などの呼吸器症状が見られます。

上記のウイルス性の感染症と症状がよく似ています。

※この他、猫免疫不全ウイルス(猫エイズ)も国産ワクチンが開発されていますが、まだあまり一般的に接種されていません。

猫ウイルス性鼻気管炎による結膜炎。

治療により粘膜の炎症は治まったが、結膜が癒着してしまい、眼球を完全に覆っている。

猫白血病によって異常に増加したリンパ球。

ネコちゃんの伝染病はその習性上、ワンちゃんよりも感染しやすく、また死亡する可能性のある病気もたくさんあります。

特に少しでも外出するネコちゃんは、これらの伝染病に感染する可能性が高いのですが、完全室内飼いのネコちゃんでも安全とは言えません。猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症は空気感染しますし、猫白血病は食器などに付いた唾液で感染します。例えば脱走や、ペットホテルなどで感染してしまう事もありますので、必ず予防注射を受けましょう。

ネコちゃんのワクチンには、3種、5種、7種などの種類があります。この数字が予防出来る伝染病の種類を表しています。

3種は、ウイルス性鼻気管炎、カリシウイルス、汎白血球減少症です。5種はそれに加えて、猫白血病、クラミジアを予防できます。7種はカリシウイルスの3価が更に加わります。

どの種類のワクチンを接種するのが良いかは、ネコちゃんの飼い方や年齢などによって変わります。

ワクチンを適切に接種して、大切なネコちゃんを病気の感染から守りましょう。

子猫を飼い始める方は、ペットショップで購入したり、知人からもらって来たり、そして捨てられている子を拾って来たりした方も多いかも知れません。特に捨てられていた子猫を拾われた方は、次の事をよく見ておいてください。

子猫を飼い始める方は、ペットショップで購入したり、知人からもらって来たり、そして捨てられている子を拾って来たりした方も多いかも知れません。特に捨てられていた子猫を拾われた方は、次の事をよく見ておいてください。

①食欲はありますか?

1ヶ月齢未満(体重300g以下)の子猫には母乳、またはネコ用ミルクを与えて下さい。1ヶ月齢~2ヶ月齢(体重300g~600g)の子猫にはネコ用離乳食を、それ以降はドライフードを与えても構いません。

また嘔吐がないかも見ていて下さい。

②ウンチやオシッコは正常ですか?

生後3~4週目くらいまでは、ネコちゃんは自力でオシッコやウンチが出来ない子がいます。そういった子にはガーゼやティッシュで肛門や性器を軽く刺激して排泄させなければなりません。

ミルクを与えている子猫の便はペースト状~軟便、離乳食やドライフードを与え始めるとコロコロとした便~やや柔らかい便になります。

オシッコは透明~黄色です。

③皮膚や耳が赤くなっていませんか?

ノミやダニが付いている事があります。

④元気に遊んだりしていますか?

歩き方や走り方に異常がないかよく見て下さい。

以上の事で異常があった場合はすぐにご相談下さい。また、ネコちゃんを飼い始めて3~4日したら、動物病院で健康診断をしましょう。

安藤動物病院では

・一般身体検査:眼、耳、口腔内、皮膚、骨格、腹部などの視診・触診と心音、肺音の聴診など

を行います。

・検便:うんちを持参されると助かりますが、なくても構いません。

・ワクチンやノミ・ダニ予防のスケジュールのご案内。

・フードやしつけなどの指導。

などを行っております。ネコちゃんを飼われて、疑問や不安に思われた事も是非ご相談ください。

ワンちゃんを飼われて始めた方には、避妊・去勢手術をお勧めしています。ただ飼い主様の多くは、やっぱり「手術を受けさすのはかわいそう」と思われています。

避妊・去勢手術にはメリット・デメリットがあります。

メリット

①飼育しやすくなります

特に男の子では発情による攻撃的な性格が落ち着く傾向にあります。

また女の子でも発情による出血がなくなったり、発情中の食べムラがなくなったりします。

②望まない妊娠がなくなります

妊娠の心配がなくなります。

③病気の予防ができ、長生きします

ホルモン性の病気や、子宮や精巣の病気が防げます。(これについては後述)

デメリット

①手術自体の危険性

確かに手術による危険性もありますが、実際はほとんどないと言っても構いません。

②太りやすい体質になる

これは男の子にも、女の子にも言える事ですが、性ホルモンは脂肪を燃焼させ筋肉を作る働きもしているため、太りやすい体質になります。当院では、手術後のワンちゃん専用のフードのご案内をして、体重管理の指導を行っております。

ワンちゃんの避妊・去勢手術は、初年度のワクチン接種が終了していて、生後6ヶ月を過ぎたころから受けられます。まずはご相談ください。

避妊・去勢手術で防げる病気

・子宮蓄膿症

・子宮蓄膿症

中~高齢のワンちゃんによく見られる病気です。通常の犬の子宮は小指くらいの太さですが、その中に膿がたまります。 食欲不振や嘔吐などの症状が見られ、死亡する事もあります。

この子宮が破れて膿が漏れ出し、重度の腹膜炎を起こす事もあります。

この他子宮の腫瘍なども見られます。

・乳腺腫瘍

中~高齢のワンちゃんによく見られます。肺などに転移する事もあります。

これを防ぐには避妊手術をする時期が重要で、初回発情の出血より先に手術をすれば、ほぼ100%防げます。また初回発情と2回目の発情の間に手術をしても、発生を抑えられますが、それ以降は避妊手術による乳腺腫瘍の発生の予防の効果はあまりありません。

・会陰ヘルニア

・会陰ヘルニア

高齢の男の子のワンちゃんに見られます。高齢になると男性ホルモンの影響で、肛門周辺の筋肉が薄くなり、直腸や膀胱などが飛び出してきます。

排便や排尿が非常に困難となります。

・肛門周囲腺腫

・肛門周囲腺腫

中~高齢の男の子のワンちゃんによく見られます。男性ホルモンの影響で発生し、肛門の周りにイボ状・ドーム状の腫瘍が出来ます。

多くは良性の腫瘍ですが、肛門の周りなので、出血したり自壊したりします。

その他、子宮頚や膣の腫瘍、精巣炎、精巣の腫瘍、前立腺膿瘍、前立腺癌なども高齢のワンちゃんの病気でよく見られます。

避妊・去勢手術をする事でこれらの病気の予防、発生の抑制が可能です。

ワンちゃんを飼う上で必ずしなければならないものに、フィラリアの予防があります。

※ここでは「フィラリア」と一般的な呼称を使いますが、正式には犬糸状虫と呼びます。

「フィラリア」とは蚊によって媒介される寄生虫で、まず蚊が吸血する事で血液の中に入ります。初めは顕微鏡でしか見えないくらい小さな虫体ですが、それが数ヶ月~1年ほどで成虫になります。成虫は10~20㎝の細長い糸状で、見た目は調度「そうめん」の様な感じです。

実は、この血液中の顕微鏡でしか見えないくらい小さな虫体の時期では、ワンちゃんには害はありません。なので、この子虫の状態のころに、月に一度駆虫薬を飲ませ子虫を駆除する事で、「フィラリア症」の予防ができると言う訳です。

このフィラリアの子虫が実際に犬に感染するには、蚊の発生と一定以上の気温が必要になります。冬にも蚊はいますが、気温が低いためフィラリアの感染力はありません。

香川県では5月下旬から11月下旬に毎月1回、合計7回の予防でOKです。

※北海道ではフィラリアの予防はしなくても良い地域もあれば、沖縄では1年中実施している地域もあります。

またフィラリア症は同じ香川県内であっても、感染しやすい地域と言うものがあります。

一つは蚊の発生しやすい地域です。

もう一つはフィラリア症に感染している犬が多い地域です。

ではフィラリアに感染したらどうなるのでしょうか?フィラリアが成虫になると心臓や肺に寄生します。少数の虫体の寄生では無症状の事もあるのですが、一度症状が出ると、調度心臓病の末期のような状態になり、何もしなければ数日で死亡します。

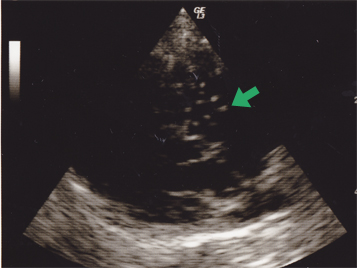

左はフィラリア症の心臓のエコー写真ですが、矢印の「=」状に見えるものが、フィラリア虫体です。

フィラリア症により重度のチアノーゼ(口の粘膜が白い)を起こしたチワワ。

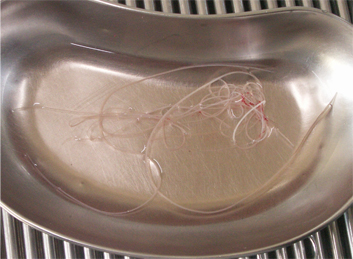

手術によって摘出したフィラリア虫体。

「そうめん」のような虫が一度の手術で、数十匹摘出されることもあります。

このフィラリア症にならないためにも、適切な予防が一番大切です。

フィラリアの予防薬は、飲み薬・皮膚に付けるスポットタイプ・注射薬などがあります。最近では、通信販売などで手軽に買えたりもしますが、フィラリア予防薬は動物病院で獣医師から処方されたものをワンちゃんに投与する事をお勧めします。

なぜなら

・体重が合っていない事がある。

・投与する期間が間違っている事がある。

・飲まし忘れによりフィラリアが寄生してしまい、その状態で投与してしまうと副作用で死亡する事がある。

この様な事があるため、フィラリア予防薬は獣医師の指示の元、適切に投与する事が大切です。

動物病院で処方してもらい、大切なワンちゃんをフィラリアから守りましょう。

人間の子供にも予防注射をする様に、ワンちゃんにも予防注射をした方が病気の感染を防ぐ事が出来ます。

ワンちゃんの予防注射には

・狂犬病

・狂犬病以外の伝染病

の2種類があります。「狂犬病」については法律で飼い主様に接種の義務がありますが、今回は狂犬病以外の伝染病の予防注射について、書こうと思います。

ワンちゃんが感染する可能性がある伝染病で、ワクチン接種で予防出来るものは

・犬パルボウイルス

・犬ジステンパーウイルス

・犬アデノウイルス1型(伝染性肝炎)

・犬アデノウイルス2型(咽頭気管炎)

・犬パラインフルエンザウイルス

・犬コロナウイルス

・レプトスピラ症

一方、ワクチンは各社から様々な種類が出ています。主に1種、2種、5種、6種、7種、8種、9種と一般に言われる種類がありますが、数字は予防出来る病気の数を表しています。例えば「2種」はパルボウイルスとジステンパーウイルスの予防が出来ます。「9種」はパルボ、ジステンパー、アデノ1型・2型、パラインフルエンザ、コロナ、レプトスピラの3種類のサブタイプの予防が出来ます。

※レプトスピラには20種類ほどのサブタイプがあると言われていて、その内3つのワクチンが開発されています。

さて、ワンちゃんの場合、生後1年未満の間に2~3回、その後1年に1回の接種が良いと言われています。どの時期にどのワクチンを接種したら良いのかは、ワンちゃんの月齢や飼育環境によって変わって来ます。獣医師と相談して決めましょう。

こいぬを飼い始めた方は次の事をよく見ておいて下さい。

こいぬを飼い始めた方は次の事をよく見ておいて下さい。

・食欲はありますか?

生後20日~60日のワンちゃんには離乳食を、生後60日以降のワンちゃんには子犬・成長期用のドッグフードを与えて下さい。

・下痢をしていませんか?

通常のワンちゃんはコロコロ~やや柔らかいうんちをします。

・おしっこは正常ですか?

通常のワンちゃんは透明~黄色のおしっこをします。

・元気に遊んだりしていますか?

歩き方、走り方をよく見て下さい。

以上の事をチェックして、お家で飼い始めて3~4日したら、動物病院で健康診断をしましょう。異常があった場合はすぐにご相談ください。

安藤動物病院では

・一般身体検査:眼、耳、口腔内、皮膚、骨格、腹部などの視診・触診と心音、肺音の聴診などを行います。

・検便:うんちを持参されると助かりますが、なくても構いません。

・ワクチンやフィラリア予防、ノミ・ダニ予防のスケジュールのご案内。

・フードやしつけなどの指導。

などを行っております。 ワンちゃんを飼われて、疑問や不安に思われた事も是非ご相談ください。

初めまして、安藤動物病院、院長の安藤隆徳です。この「どうぶつ健康百科」はペットの病気や健康管理についてはもちろん、しつけや飼い主様と動物との関わり合い方、動物病院についてなど様々な事を記事にして行こうと思っております。

この記事を読むにあたって、いくつか注意点があります。

①ここでの記事は飼い主様に向けて分かりやすく解説する事を目的としていて、獣医学的に見て十分なデータや根拠を示していない場合があります。また表現方法が曖昧であったり、正しくない場合があります。

(例:「癌」「腫瘍」など)

②手術中の臓器の写真や、悲惨な状態の動物の写真などが予告なく掲載されます。

③メールやお電話でのお問い合わせや、当院が他のサイトで行っているブログへの書き込みなどは、時間の許す限り誠意をもって対応します。

ただし

「○○●●の様な症状が出ているけど、どうしたらいいですか?」などのご質問の場合、

当院としては「実際に診てみなければ分からない」とお答えするしかありません。

また、「〇〇動物病院で~~と診断されたけど、どう思いますか?」などのご質問の場合、

我々が実際に診ていない以上、診断された病院の見解に対して意見を述べる事は出来ません。

④写真や文章などの転載はご遠慮ください。

また使われている写真は全て飼い主様のご了解を得た上で、プライバシーに配慮して使用しています。

- 最新記事

-

- 2016.12.09

●卵巣甲状腺腫が疑われた犬の1例 Suspected struma ovarii in a dog - 2014.11.17

●猫消化管好酸球性硬化性線維増殖症 Feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia (FGESF) - 2013.03.02

●犬の扁平上皮ガン - 2013.01.21

●犬の肥満細胞腫 - 2013.01.16

●猫の呼吸が苦しそう~乳び胸~ - 2013.01.15

●犬のマラセチア性皮膚炎 - 2013.01.13

●ハエ・ウジ症 - 2013.01.12

●犬の炎症性乳癌 - 2013.01.11

●犬の乳腺腫瘍 - 2013.01.10

●毛包虫症(アカラス症)

- 2016.12.09

- カテゴリ別記事一覧

- 月別記事一覧